※本記事は、理学療法士の岡田 雄一郎先生監修 のもと作成しています。

冬太りの原因は「むくみ」と「代謝低下」だった!

寒さが増す11月。会食や外食が続き、「最近体が重い」「むくみが取れない」と感じていませんか?

実はこのむくみこそ、冬太りの初期サインです。

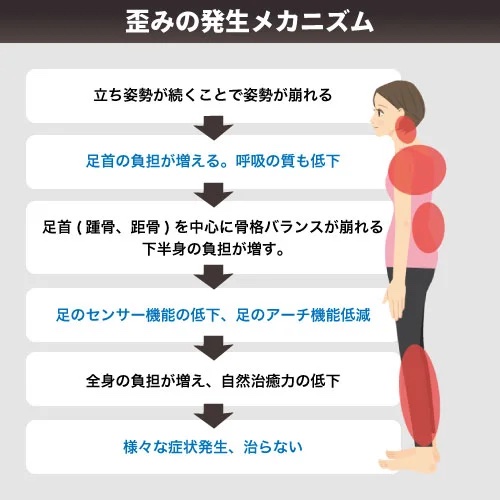

体が冷えると血流が悪くなり、代謝が落ちて脂肪が燃えにくくなります。さらに、姿勢が崩れたり、肩こり・腰痛が起こることで活動量も減少。

結果として、冬は「太りやすく痩せにくい季節」になるのです。

理学療法士の岡田先生はこう指摘します。

岡田 雄一郎先生

冬のむくみや冷えを放置すると、筋肉が硬くなり姿勢が崩れます。

その結果、血流がさらに悪化し、代謝も下がる“悪循環”に陥るのです。

【理由】運動が冬太りダイエットに欠かせない4つの根拠

1. 代謝を維持して脂肪をため込まない

冬は一時的に基礎代謝が上がる一方で、活動量が減少します。

つまり、総消費カロリーが減って太りやすくなるのです。

週2〜3回の筋トレで筋肉量を維持し、代謝を下げないことが冬太り防止の基本です。

2. 姿勢を支えるインナーマッスルがポイント

腹筋・背筋・骨盤まわりのインナーマッスル(姿勢筋)は、体幹の安定と姿勢維持を担います。

冬はスマホ・デスクワークで猫背が悪化しやすいため、姿勢を整える運動=代謝UP運動です。

3. 冷えによる怪我・転倒を予防

寒さで関節や筋肉がこわばると、柔軟性やバランス感覚が低下します。

これにより、腰痛・肩こり・転倒リスクが上昇。

中高年では、転倒→骨折→運動量低下→体重増の悪循環につながるため、日常的な運動が必須です。

4. メンタルと睡眠の質を整えて太りにくい体へ

運動は、幸せホルモンセロトニンを分泌し、ストレスを軽減。

同時に睡眠の質を高めることで、脂肪燃焼ホルモン(成長ホルモン)の分泌が促されます。

つまり、運動+良質な睡眠が「冬太りしない体質」をつくります。

【実践】冬太りを防ぐ!理学療法士推奨のダイエット運動メニュー

美姿勢スクワット(週3回)

- 足を肩幅に開き、背すじを伸ばす

- 膝をつま先より前に出さず、地面をしっかり踏みしめて立ち上がる

- 15回×2セット

👉 太もも裏(ハムストリングス)とお尻を鍛え、姿勢と代謝をWで改善。

ピラティスブリッジ(週3回)

- 仰向けに寝て膝を立て、お尻をゆっくり持ち上げる

- 腹部と臀部で支え、腰を反らせない

- 10回×2セット

👉 骨盤の安定・ヒップアップ・腰痛予防に効果的。

立位ツイストストレッチ(毎日)

- 足を肩幅に開き、上半身を左右にゆっくりひねる

- 息を吐きながら肋骨を締めるように意識

👉 ウエストラインの引き締め・肩甲骨まわりの柔軟性アップ。

有酸素運動(週2回以上)

- 早歩き・階段昇降・屋内ステップ運動を20〜30分

- 姿勢を意識して呼吸を深く

👉 心肺機能を高め、脂肪燃焼を効率化。

豆知識:「筋トレ後48時間は脂肪燃焼効率が高い」

この“アフターバーン効果”を活かすには、大筋群を動かすスクワットが最適です。

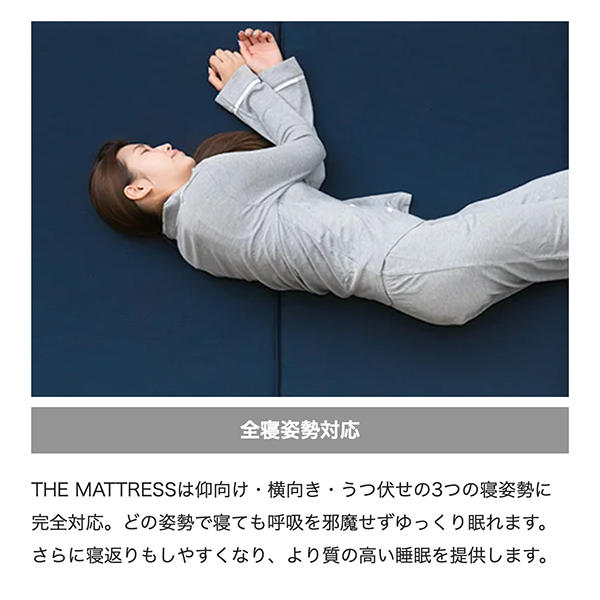

【睡眠×姿勢】THE MAKURAで代謝とダイエット効果を最大化

冬太りを防ぐには、運動だけでなく睡眠の質も大切です。

寝姿勢が崩れると首や肩がこり、血流が悪化。翌朝のむくみや代謝低下を引き起こします。

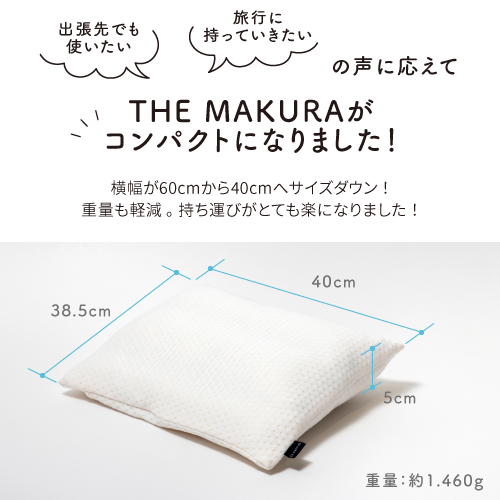

そこで注目されているのが、整体理論に基づいた枕「THE MAKURA(ザ・マクラ)」。

頭・首・肩を立体的に支え、理想的な寝姿勢をキープします。

- 寝ている間に血流を促進し、むくみ・冷えを改善

- 首や肩の緊張をほぐして睡眠の質を向上

- 成長ホルモン分泌をサポートし、脂肪燃焼を促進

運動で「動的代謝」を高め、THE MAKURAで「静的代謝」を整える。

このダブルアプローチが、冬太りダイエットを成功に導きます。

【チェック】冬太りリスク診断テスト(YES=1点)

- □ 1日6000歩未満の日が多い

- □ 椅子から立ち上がるのが重い

- □ 肩こり・腰痛が冬に悪化する

- □ 姿勢が悪いと指摘されたことがある

- □ 年末年始に体重が毎年増える

👉 3点以上なら要注意! 今すぐ運動と睡眠環境を見直しましょう。

【まとめ】今日から始める冬太りダイエット3ステップ

- 1日1回、美しい姿勢を意識する時間をつくる

- 週3回、下半身中心の筋トレを継続する

- 睡眠の質を整えて夜の代謝を下げない

小さな習慣の積み重ねが、冬太りを防ぐ最良のダイエットです。

「動く」「温める」「整える」を意識して、代謝の落ちない体を作りましょう。

【FAQ】冬太りダイエットに関するよくある質問

- 冬太りはいつから始まる?

-

寒くなる11月から代謝が落ちはじめ、2月にピークを迎えます。早めの運動習慣づくりが重要です。

- 食事制限だけで冬太りを防げますか?

-

食事改善は大切ですが、筋肉量を維持する運動がないと代謝が落ちます。

高たんぱく・低脂質・温かい食事を意識しつつ、運動と併用しましょう。 - 寒くて運動が続かない時は?

-

自宅でできるスクワット・ブリッジ・ツイストストレッチを活用。

短時間でも「毎日動く」ことが継続のコツです。