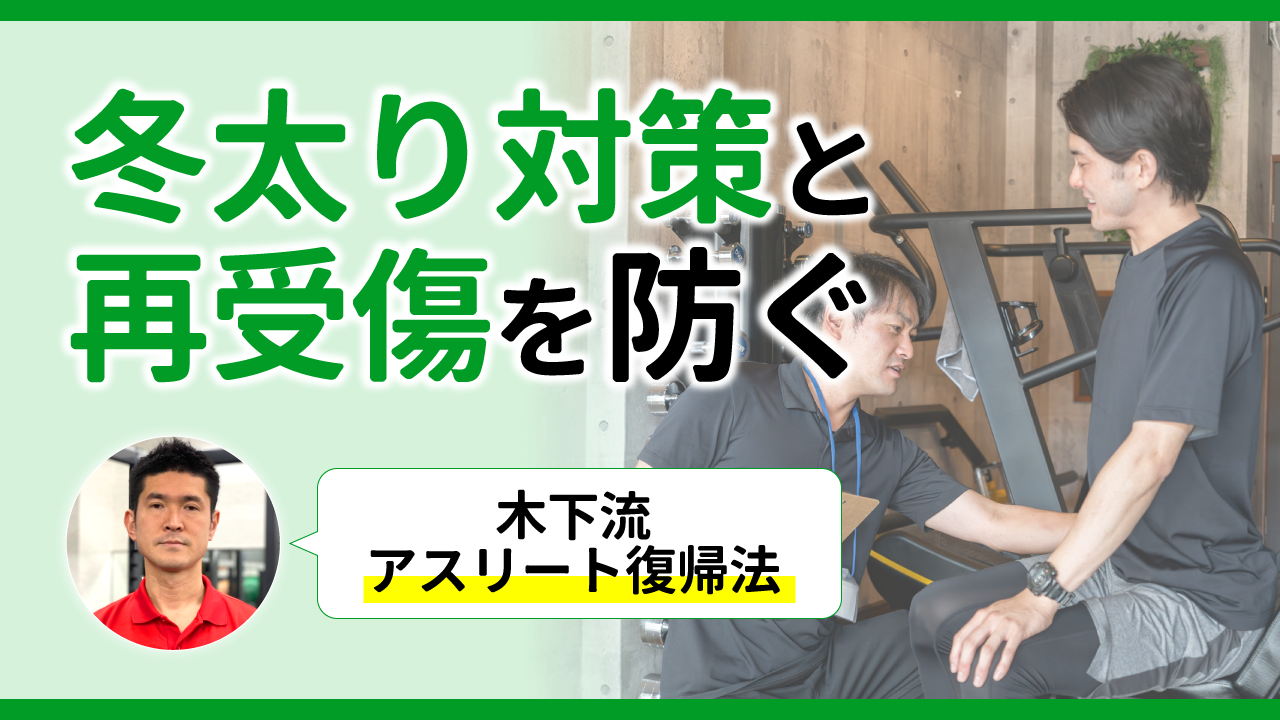

※本記事は、株式会社オルソエクスパンド 木下 幸司さんの「運動メソッド」をベースに構成しています。

冬太りのリスクと対策の重要性

秋の大会が終わり、寒さが本格化する冬。

「運動量が減って冬太りした…」「寒くて体が動かない」と悩む方も多いでしょう。

冬は決して休む時期ではなく、体力の基盤を作る大切なシーズン。

冬をどう過ごすかで春以降のパフォーマンスは大きく変わります。

特にケガや手術から復帰を目指すアスリートにとって、この冬の取り組み方は 冬太り予防 と 再受傷防止 の両面で非常に重要です。

冬太り 対策の基本:4つの運動の柱

木下先生が提唱する、冬に重点を置くべき運動要素は次の4つです。

1. 筋力強化

患部の安定と全身の動作再現性を高める

2. 柔軟性向上

関節の可動域を回復させ、滑らかな動きを取り戻す

3. 心肺持久力アップ

疲労耐性を高め、試合終盤でも力を発揮

4. 身体組成の管理

冬太りを防ぎ、筋肉量を維持する

冬は筋力とスタミナを強化する絶好のチャンス。

春先には技術練習を重ねるための土台作りの期間です。

ケガ中でも始められる冬太り 対策トレーニング

多くの選手は「治ったら練習再開」と考えがちですが、木下先生はこうアドバイスします。

ケガした瞬間から、“ケガ人なりのトレーニング”は始まっています。

治るのを待つだけでは差が広がるばかりです。

冬トレ実践法

- ゴムチューブ・軽量ダンベルで低負荷リハビリ(週2~3回)

- 患部周囲を段階的に動かす

- 水中トレーニングが理想だが、現実的にはゴムチューブ運動で基礎筋力を維持

- 画像例:冬太り対策のゴムチューブ運動(alt: 冬太り対策のゴムチューブ運動手順)

- ウォームアップで冷え対策(10分)

- 寒さで筋肉が硬くなる冬は、ジョギング+ダイナミックストレッチで体温を上げる

- 有酸素運動で冬太り予防(週150分以上)

- ウォーキングやエアロバイクで心拍数を少し上げる程度

- 持久力向上と脂肪燃焼に効果的

- 専門家と連携して復帰を安全に

- 医師や理学療法士はケガ回復のプロ

- アスレチックトレーナーは復帰後のパフォーマンスを見据えたサポートが可能

冬トレで気をつける3つのポイント

- 筋肉が冷えて関節が硬くなる → 急なダッシュやジャンプは段階的に

- 自己判断で負荷を上げない → 専門家のチェック必須

- 復帰後は「以前の自分」と「今の自分」の差を客観視 → 仲間の声が励みや軌道修正に役立つ

”もう戻ってきているよ”という仲間の声は選手の安心感につながります。

冬太り 対策の生活トライアングル

- 運動:筋力・柔軟性・心肺機能をバランスよく

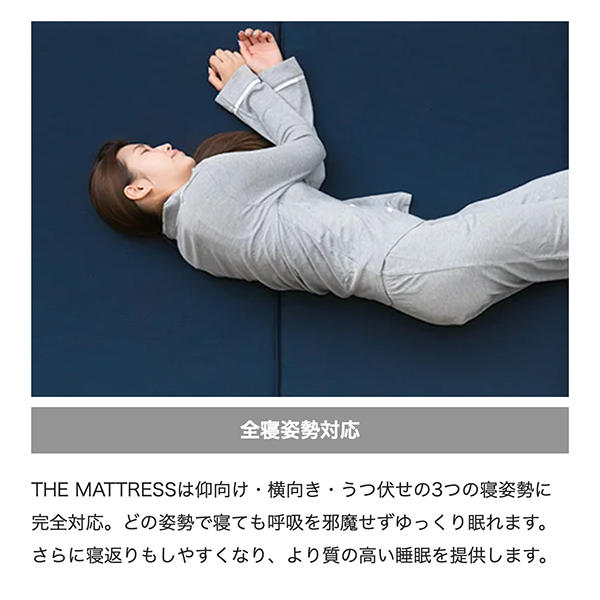

- 休息:睡眠の質を高め、成長ホルモンを促す

- 栄養:タンパク質・ビタミンDで骨と筋肉を強化

計画的に進めることで、冬太り予防と復帰後のパフォーマンス向上が同時に叶います。

足元から整える、“動ける冬”のための新習慣

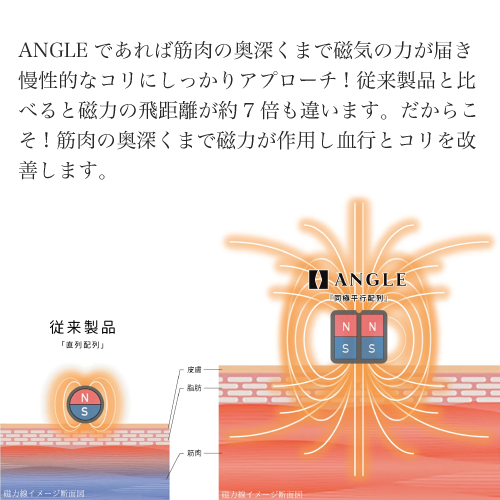

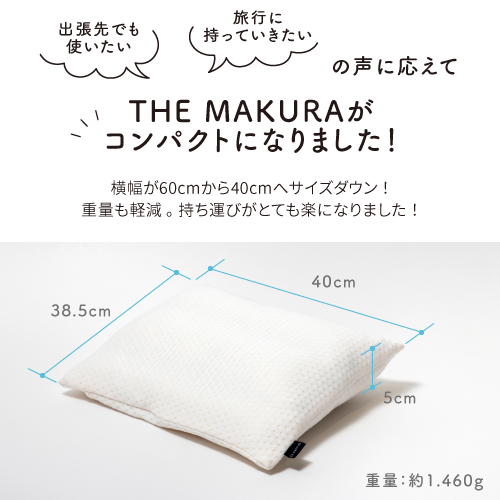

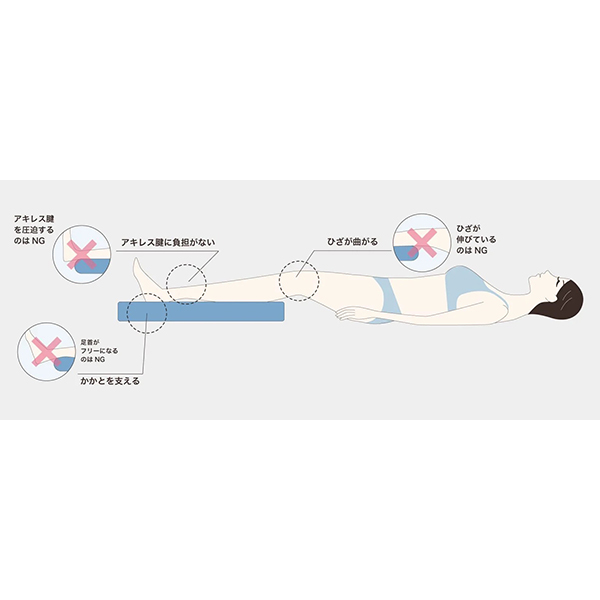

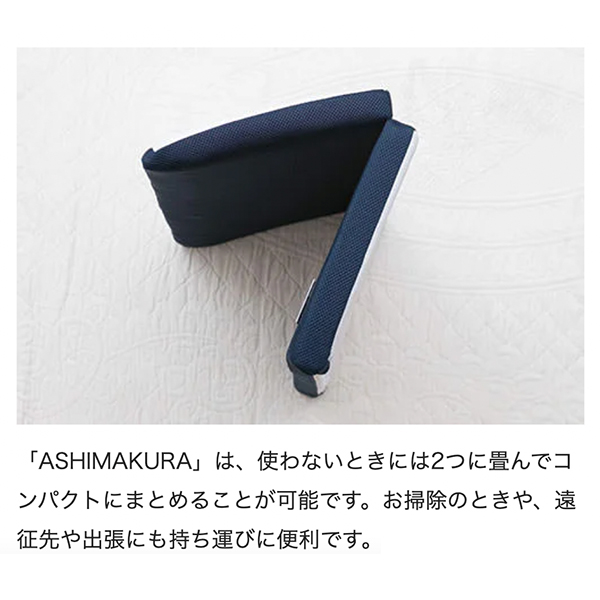

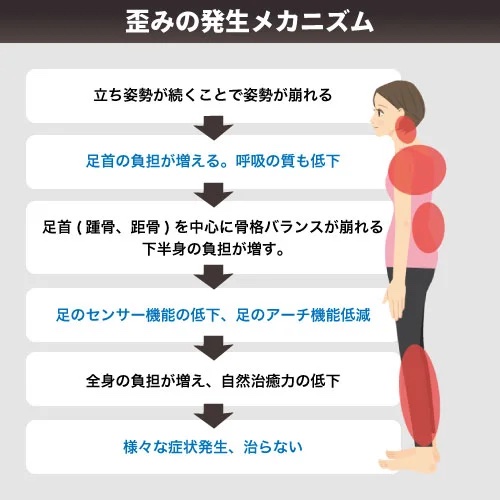

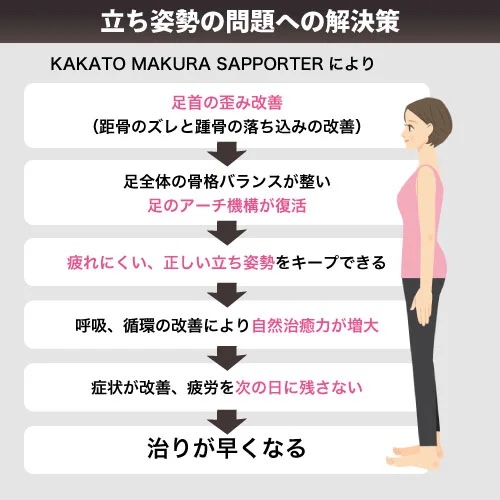

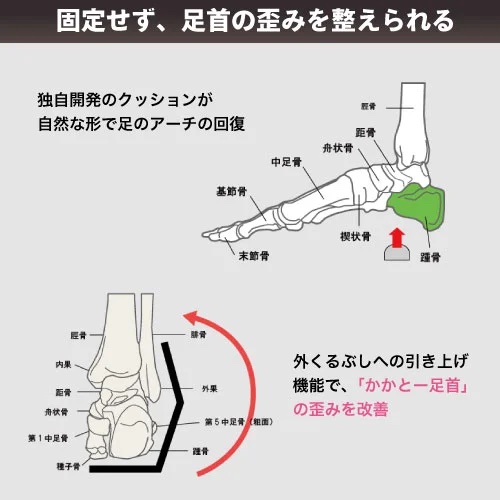

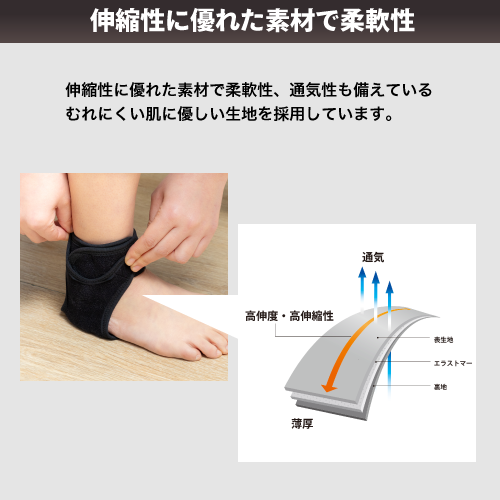

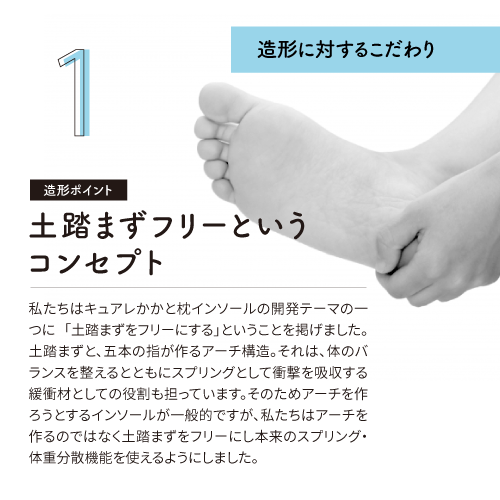

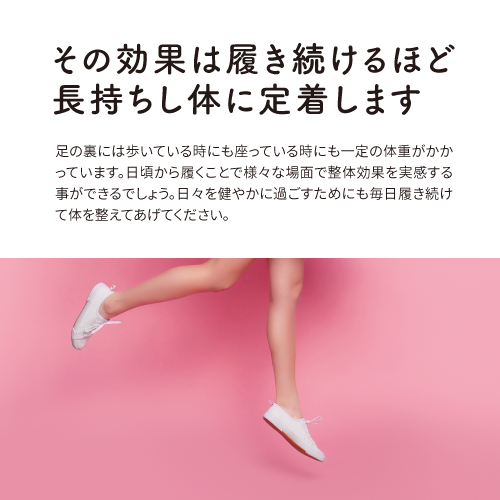

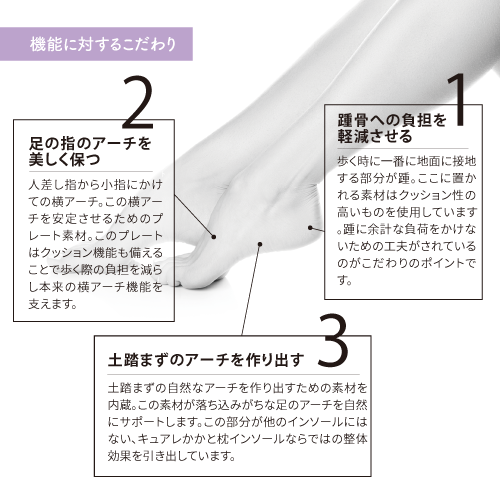

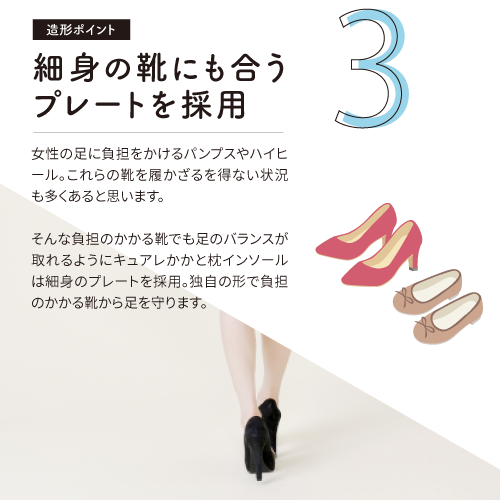

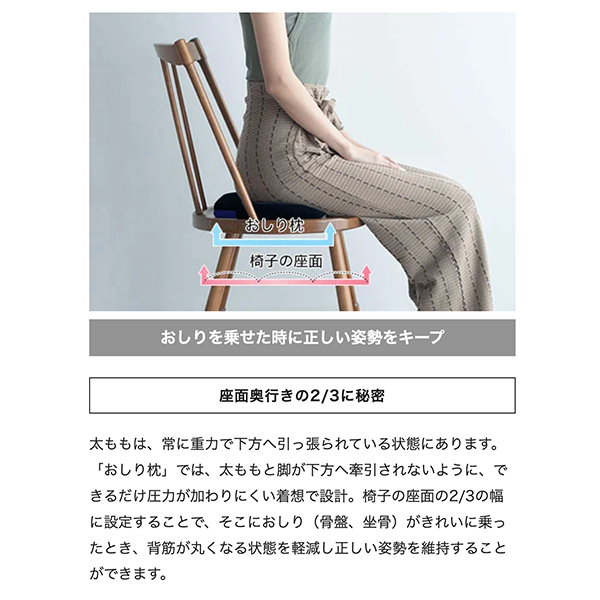

冬のトレーニングで大切なのは、体幹を安定させながら正しい姿勢で動くこと。木下幸司さんの運動メソッドでも、足元のバランスが全身の動作を左右すると語られています。そんな「土台づくり」をサポートしてくれるのが、キュアレが開発したかかと枕サポーター。

履くだけで足のセンサー機能を整え、重力による負担を軽減します。下半身の不調はもちろん、肩や首など一見関係のない部位にも良い変化をもたらすことも。長時間つけても痛くならない設計で、トレーニング時はもちろん、睡眠中も自然に姿勢をサポートします。冬の冷えや歪みを整えながら、代謝を高めて軽やかに動ける身体づくりを目指す方に最適なアイテムです。

KAKATO MAKURA SUPPORTERについて詳しく知りたい方はこちら

まとめ:今すぐ始める冬太り 対策3ステップ

- 現状把握:筋力・柔軟性・持久力・身体組成をチェック

- 計画作成:低負荷から段階的に強度を上げる

- 生活習慣改善:睡眠・栄養・ストレス管理を整える

寒さを理由に先延ばしにせず、冬からの取り組みが春のパフォーマンスと安心につながります。