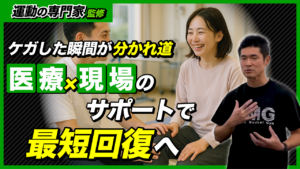

9月は学生アスリートにとって、大会シーズンの幕開けです。夏合宿を経て練習の成果を発揮する舞台が始まる一方で、怪我からの復帰を焦る選手も少なくありません。特に3年生にとっては「最後の大会」となるケースも多く、1日1日が勝負の時期といえます。

今回の対談では、運動の専門家の 木下 幸司さんにお話を伺いました。怪我とどう向き合い、復帰までの道筋をどう描くのか。さらに選手本人・チームメイト・ご家族それぞれが、この時期をどう支え合えばよいのかについて語っていただきました。

9月は大会の季節

木下さん、お願いします。

お願いします。

さっき雑談でもいろいろお話しましたが、9月になると学生さんたちが焦る時期になってくるというか、いろいろな大会があるので、怪我をしてリハビリをしていた方が結構焦り始めるという話を聞いたんですけど、やっぱり実際そういう方は多いですか?

8月は夏休みということで、学生アスリートは夏の合宿だったり、日々の練習にすごく励む時期です。そして、その成果を発揮する場が9月ぐらいから始まるんですね。

まずは地域の大会や県の大会があって、10月ごろからは近畿大会などのエリア大会があり、さらにその後には12月ごろに冬の全国大会が控えていたりします。もちろん、いろいろなカテゴリーのチームがありますが——

9月から大会が開始する

9月ぐらいから、選手たちが目標としてきた大会が本格的に始まっていくんです。

怪我している選手は日々必死になる時期

怪我をしている選手たちは、1日でも早く練習に参加したい、試合に出たいという気持ちがあるので、この時期は本当に1日1日が勝負、というような気持ちで過ごしている子が多いと思いますね。

8月・9月に成果が出ていないと、スタメンやメンバー選出にも影響が出てしまいそうですよね。そうなると、かなりのストレスにもなりそうです。

そういう意味では、選手本人にも、ご両親にも参考になるようなアドバイスや考え方、この時期をどう過ごすべきか、そういったお話も今日はぜひ伺えたらと思います。よろしくお願いします。

お願いします。

リハビリの考え方

実際、どういうふうに捉えて怪我と向き合っていくといいですか?

怪我にもいろいろなパターンがあります。

たとえば手術を伴うような重度の怪我で、長期間のリハビリを経て復帰するケースもありますし、手術をせずに治す「保存療法」という選択もあります。

保存療法の場合は、まず治癒期間をしっかりとったうえで、可動域や筋力を回復させ、走ったり跳んだりといった競技動作を通じて少しずつ戻していく形になります。

ただ、アスレティックトレーナーと選手だけで完結する話ではないんですよね。学生さんの場合、未成年であれば親御さんが必ずいますし、僕たちには診断の権限がないので、医療機関にかかっている場合は当然ドクターの意見が必要になります。

それに、チームには監督やコーチといった指導者の方々もいるので、そことの連携も大切です。

選手を中心にして親御さん・コーチ・医者が存在する

中心にいるのはあくまでも選手ですが、その周りに親御さん、コーチ、お医者さん、そして僕たちトレーナーがいるという関係性になるんです。

トレーナーが皆を上手くつなぐ役割を行う

それぞれの立場や視点をうまくつなぎ合わせるのが、僕たちトレーナーの役割です。選手にとって一番話しやすいのは親御さんですし、親御さんもお子さんのことなので、気軽に相談できる存在ではあると思います。

一方で、監督さんやコーチは、学生にとっては「怖い先生」「厳しい指導者」という印象を持っている場合が多くて、「行けー」と言われたら「はいー」と答えるような関係性も少なくありません。そうなると、選手が自分の状態や不安をなかなか言い出せないということもあると思います。

それに加えて、医療機関とのやりとりも難しいです。学生さんは体や医学的な知識がまだ少ないので、お医者さんがどれだけ丁寧に説明してくれても、内容がうまく理解できなかったりします。

だからこそ、僕たちがその部分を汲み取って、本人にわかりやすく説明したり、逆に親御さんや指導者の方に状況を伝えたりと、選手がスムーズに復帰できるように全体の橋渡しをしていく必要があります。

ただ、それぞれの立場の意向がバラバラだと、本当に調整が難しくなります。

本人・チーム・家族・医療との最適解を模索する

どんなケースがありましたか?

もしお話できる範囲であれば。

一番多いのは、まず選手本人が「やりたい」と強く思っているケースですね。本人は「出たい、戻りたい」と言っていても、お医者さんは安全面を考えて「今はストップだね」と判断されることがあります。

それに対して、チームサイドは「戻れるなら戻ってきてほしい」となるので、本人とチームは“やりたい”という気持ちが強い一方で、医療サイドは慎重に見ている。

そこに加えて親御さんもいます。親としては「出させてあげたい」と思う気持ちもあるけれど、「無理はさせたくない」という思いもあって、非常に悩まれるんです。そういった部分で、親御さんが気を揉まれることも多いですね。

色んなパターン(状況)にあわせて一番良い方法を模索する

そういう状況って、本当にいろんなパターンがあります。だからこそ、僕たちもその都度「何が一番いい方法か」をめちゃくちゃ考えます。

「誰のために」という話になるんですけど、やっぱりプレーするのは選手自身なので、選手にとって最善かどうかがすごく大事になります。

もちろんチームの目標もありますけど、学生スポーツの場合、高校生なら3年間、中学生でも3年間、大学生なら4年間と、限られた時間の中での挑戦になります。

1・2年生であれば「来年もあるから」と声をかけられますが、3年生となると、8月を過ぎた時点で「あと1ヶ月」「次の試合で負けたら終わり」といったタイミングになるので、本人も焦りますし、僕たちも気持ちが焦ってしまうことがあります。

そういうときに、どうやって話を整理していくかがとても大切です。

練習もしくは試合復帰に対してのプログラムデザインを行う

とはいえ、話だけ進めても、実際に身体が伴わなければ意味がありません。そこで大事になってくるのが、僕たちの「リハビリに対してのプログラムデザイン」です。

どんなステップでリハビリを進めて、どういう順序で競技動作を取り戻していけば、最終的にベストな状態で練習や試合に復帰できるのか。そのメニューを状況に合わせて組み替えていくのは、本当に大変な作業です。

正解はないですよね?

ないですね。

そのケースに合わせた最適解を、関係者みんなの意見を聞きながら提案していく。

うまくまとまると、すごくやりがいがありますね。

そうですね。8月を終えて9月ぐらいになると、特にチームに関わっているトレーナーさんであれば、こうしたケースに直面することが多くなってきます。

もちろん怪我のケースがゼロであるのが理想ですけど、実際にはそういうわけにはいかないことが多い。だからこそ、やりがいがある反面、頭を抱えることも増える、そんな時期なんじゃないかなと思います。

選手本人へのアドバイス

アドバイスできることとして、立場ごとに伺っていきたいのですが、まずは学生さん、つまり選手本人に対して、どんなアドバイスがありますか?

焦っている子に何か伝えられることがあれば。

そうですね。僕がサポートしているチームにも選手たちはたくさんいるんですが、多くのチームは専属のトレーナーさんがいない場合が多いと思うんですね。

だからこそ、選手と監督や指導者がいて、病院にはお医者さんやリハビリの先生がいて——でもその人たちは基本的にチームの現場にはいないので、選手の状況がしっかり伝わっていないということがよくあります。

そういう中で、選手には「今、自分が受けている指示やリハビリ内容が、自分の目標に対して本当に合っているのかどうか」を一度立ち止まって考えてほしいんです。

たとえば、「一ヶ月後に試合に出たい」と思っているのに、今のリハビリが“まだ歩くだけ”という段階だとしたら、その後の一ヶ月でサッカーだったら走る・ジャンプする・ボールを蹴る、そういった動作までたどり着けるのか。

イメージできないのであれば病院で確認を行う

それが現実的にイメージできないなら、一度病院の先生や医療スタッフに「このままで大丈夫ですか?」と確認してほしいですね。

より専門的に詳しい方に助言をいただく

もし、うまく答えてもらえなかったり納得できなかったりした場合は、もっとスポーツに詳しい人や、競技に理解のある方に相談してみるのも一つの手です。

まずは今の自分の状態を客観的に捉えて、そこから復帰までのステップが見通せているかどうかを確認すること。それがすごく大切です。

なるほど。今受けている指導や治療の内容が、自分の目標に対して本当に合理的かどうか、というところですよね。

それこそ、足を骨折していたとしても、他の部位をしっかり鍛えることで復帰を早めるという事例もたくさんありますし。

復帰を待つチームメイトへのアドバイス

そしたら今度は、チームメイトの立場で。

主要メンバーが怪我をして、やっぱり早く復帰してもらいたいと思うと思うんですよ。

そうですね、チームメイトとしてね。

そういうときに、何かアドバイスできることがあれば教えてください。

自分自身のことではなくても、チームとして勝つという目標がある中で、主力のメンバーが怪我をしてしまうというのは、やはり大きな痛手になると思います。

ただ、アドバイスってなかなか言いづらい部分もありますよね。自分のことじゃないからこそ。

さっきと少し重なるところもあるんですけど——

復帰までのプロセスに即して過ごせているかを確認する

その選手が、ちゃんと復帰に向けてのプロセスを描けているか、日々その通りに過ごせているかを、そっと確認してあげることはできると思います。

たとえば、「最近どんな感じ?」「無理してない?」といった形で話を聞いてあげる。直接的な手助けは難しくても、話を聞くことで本人も気持ちが整理できたりします。

不安をケアできるような励ましを行う

あとは、やっぱりメンタル面のサポートですね。焦りや不安を感じている選手に対して、「大丈夫だよ」とか「待ってるからね」といった声かけは、本当に大きな力になります。

怪我で落ち込んでいたり、チームに迷惑をかけていると感じている子も多いので、周りのチームメイトが安心させてあげるような言葉をかけてあげるのは、とても大事だと思います。

どちらかというと、そういうメンタル面のフォローのほうが響きますよね。「早く戻ってきてね」みたいな。

そうですね。「大丈夫」「待ってるよ」っていう一言が、本人にとってすごく支えになると思います。

選手のご家族へのアドバイス

今度は、御両親ですね。お父さんお母さんたちに何かアドバイスできることがあればお願いします。

親御さんにとっても、わが子が怪我をしたというのは、自分のことじゃなくても心配でたまらない出来事だと思います。

僕がサポートしているのは高校生のチームなんですが、高校生ともなると体も大きくなってきて、それに比例して怪我の程度も重くなってきます。

特にアメリカンフットボールのようなコンタクトスポーツでは、骨折や脱臼といった怪我は少なくありません。でも、親御さん自身がそういった経験がない方も多いですし、そういうときって本当に不安になると思うんです。

不安が解消できるようなサポートをしてあげる

だからこそ、子どもが不安な気持ちを抱えているときに、親としてどうサポートしてあげられるかがすごく大事だと思います。

「リハビリ行っておいで」と声をかけても、実際にリハビリを頑張るのはお子さん本人です。

だからこそ、リハビリに通いやすい環境を整えてあげたり、信頼できるサポートの場所を一緒に探してあげたり、道筋を示してあげるというのが大切です。

高校生ぐらいだと、なかなか自分でそこまで判断して動くのは難しい年代でもありますからね。

大学生ぐらいになれば、自分で判断したり冷静に考える力もついてくると思うんですけど、高校生だと気持ちだけで突っ走ってしまうこともありますよね。

だからこそ、少し俯瞰して見てあげて、冷静に判断するための「指針」をそっと作ってあげることが大事なんでしょうね。

気をつけるポイントまとめ

この時期をまとめていく中で、一番気をつけたいポイントって何でしょうか?

やっぱり「焦り」ですね。これが一番の禁物だと思います。

学生スポーツって、プロとは違って、どうしても時間的な制限があります。日中は学校の授業があって、放課後に練習。リハビリや通院もその合間に行う形になります。

一方で、プロ選手は1日を競技のために使えるので、同じように考えてしまうと、学生にとっては無理が出てしまう。

だからこそ、1日1日が本当に貴重で、その日の練習やリハビリが「自分のためになっているか」をきちんと理解して、意識を持って取り組んでほしいと思います。

その日の一歩が、自分の未来につながっているんだとイメージしながら行動することが、何より大事かなと思います。

なるほど。医療的な視点での評価までは難しいかもしれないけれど、そういった背景を踏まえたうえでの相談って、僕らにもできると思うんですよね。

「今やってること、本当に大丈夫かな?」とか、「このままで間に合うのかな?」と不安になったときは、ぜひ相談してもらえるといいかもしれませんね。

今回もありがとうございました。

ありがとうございました。

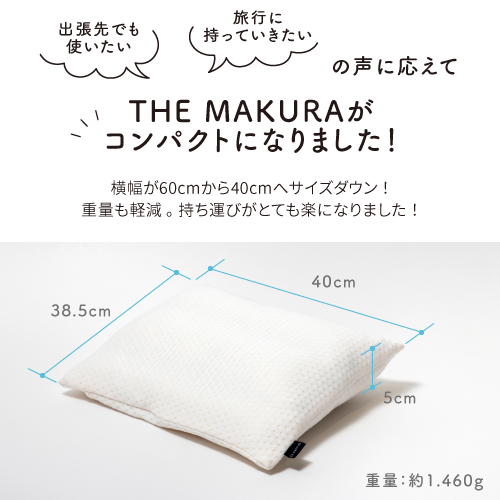

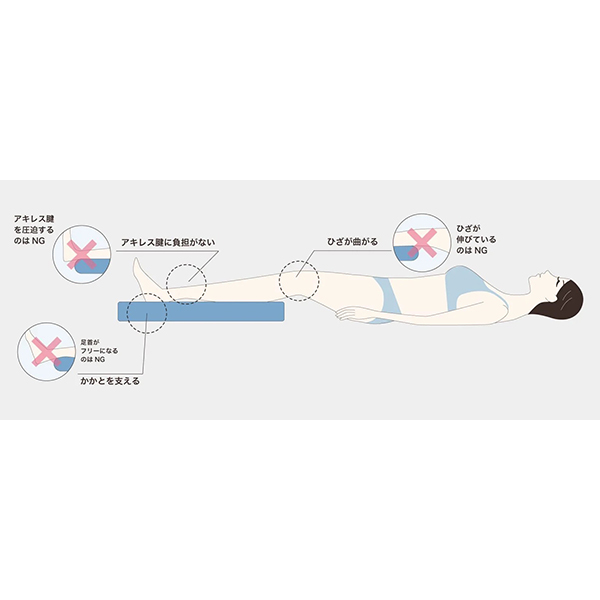

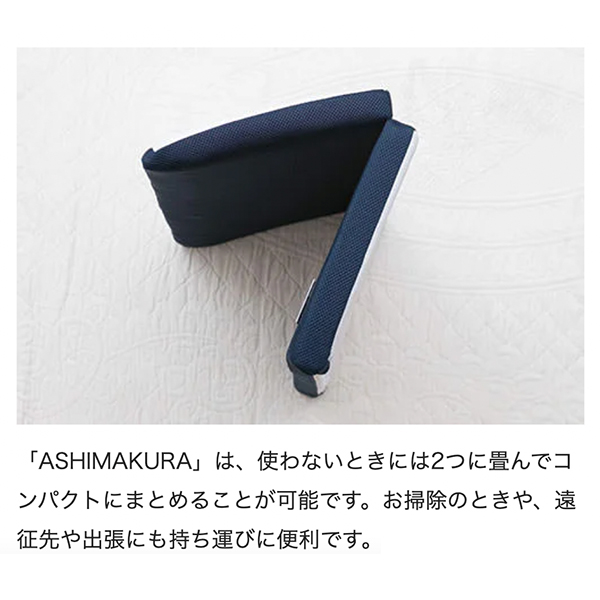

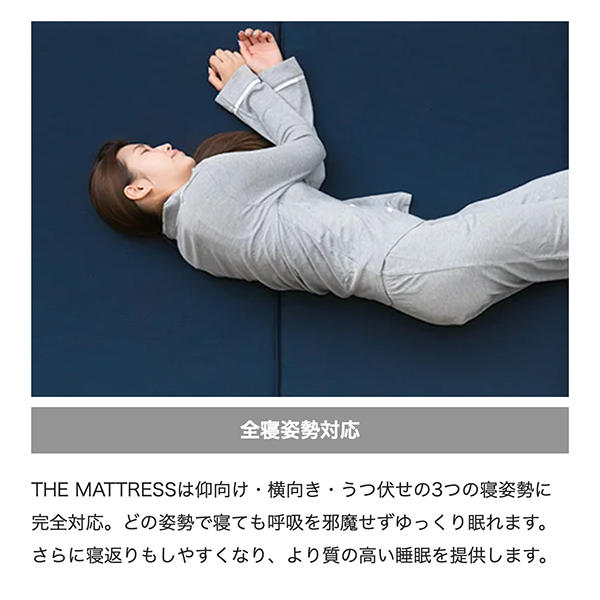

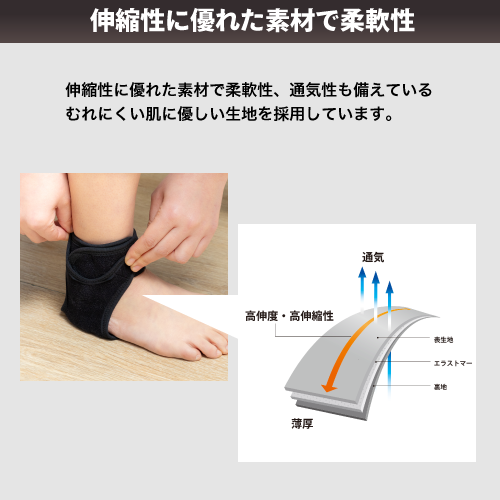

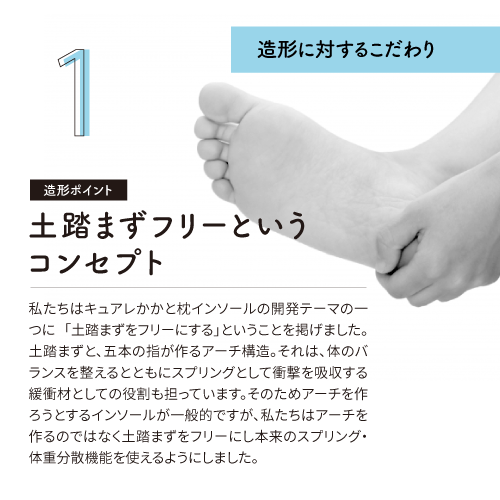

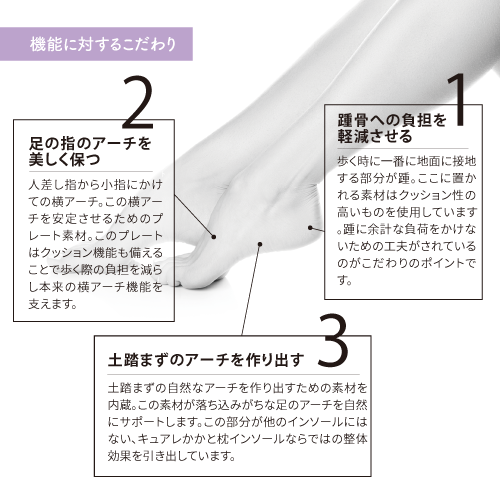

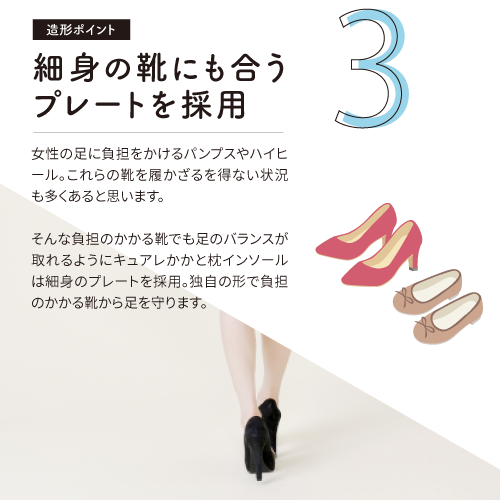

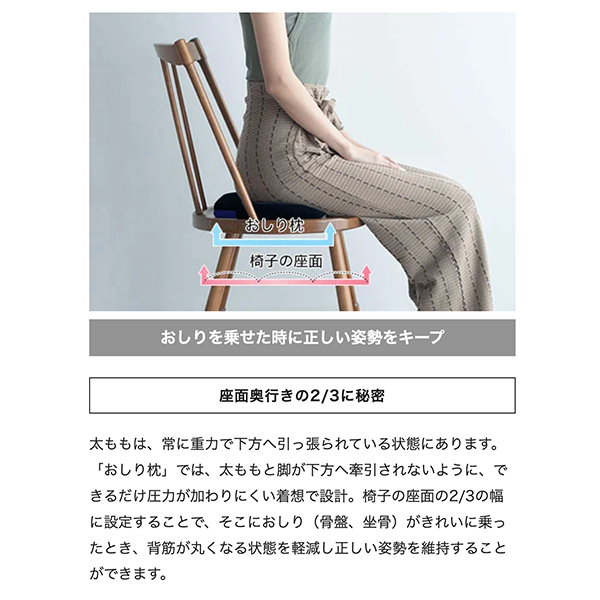

足元から整える ― キュアレ「かかと枕サポーター」

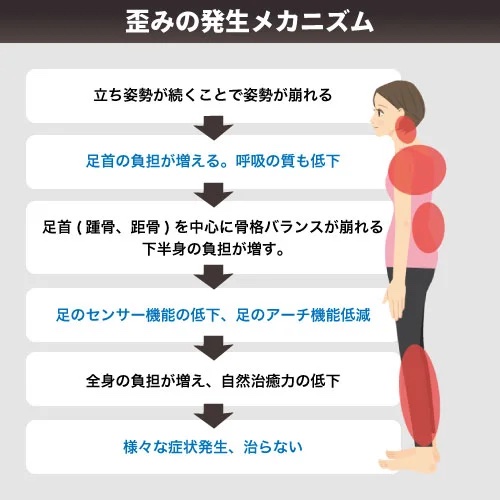

リハビリや体調管理を考えるうえで、見落とされがちなのが「足元のバランス」です。実は腰や膝などの不調は、足の歪みが原因となっているケースも少なくありません。

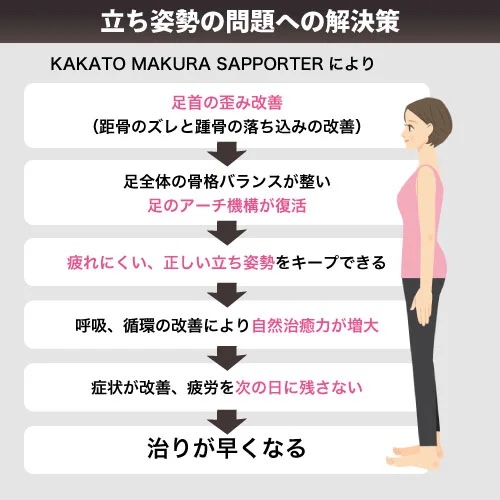

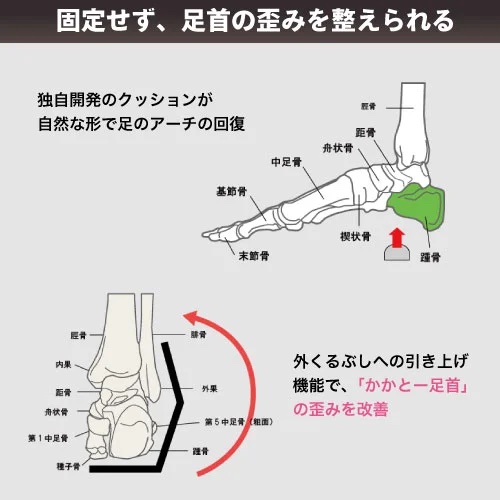

キュアレの 「かかと枕サポーター」 は、足に密集するバランスセンサーを正常に働かせることを目的に開発されたアイテムです。足元の安定によって重力の負荷を和らげ、体全体にかかるストレスを軽減します。

施術現場でも活用され、その効果は実証済み。特に腰から下の不具合に顕著な変化をもたらすだけでなく、肩や首といった一見関係のなさそうな部位にまで良い影響が現れることもあります。

「大会までに少しでも動けるようにしたい」「リハビリを効率よく進めたい」という選手はもちろん、「慢性的な腰の重さや下半身の違和感をケアしたい」という方にもおすすめです。足のバランスを整えることで、体全体のコンディション改善につながるサポーターです。

KAKATO MAKURA SUPPORTERについて詳しく知りたい方はこちら