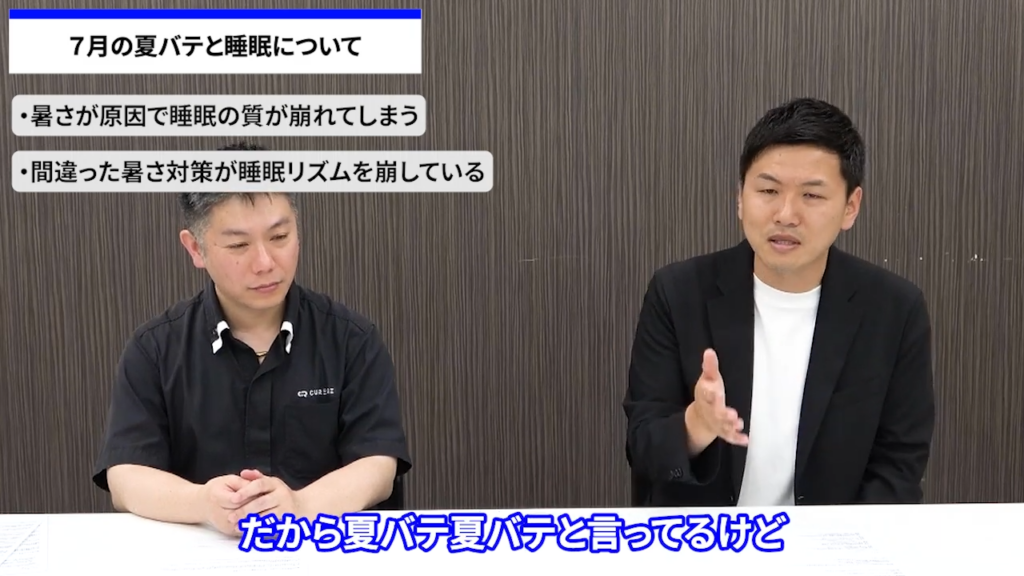

梅雨が明け、本格的な夏がやってきました。毎年この時期になるとよく聞くのが「夏バテ」。だるい、寝起きがつらい、食欲がない……そんな不調を感じていませんか?

今回の対談では、「睡眠」をキーワードに、夏バテの正体とその対策について掘り下げます。お話を伺うのは、睡眠の専門家・矢野達人先生。司会の塚本さんも「ちょっと夏バテ気味で…」と打ち明けながら、暑さと眠りの関係について本音で語り合います。

実は、エアコンの使い方や、夜に冷たいものを摂る習慣など、何気ない行動が睡眠の質を下げ、夏バテを引き起こしていることもあるのだとか。

この記事では、「なぜ夏になると疲れやすいのか?」「夏バテを防ぐにはどんな睡眠環境を整えればいいのか?」といった疑問に対して、矢野先生が分かりやすくアドバイス。夏を元気に乗り切るためのヒントが満載です。

それでは早速、対談の模様をご紹介します。

7月の夏バテと睡眠について

矢野さん、今日もよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

今回は「7月と夏バテ」というテーマで。

7月に限らなくてもいいと思いますが、8月も暑いですから。

前半クールというか、中ごろ、後半からバテてくるかなと思いますので、「夏バテ」と言われますけれども、そうならないように対策しましょうね、というテーマで今回はお話を聞いていきたいなと思います。

塚本さんも夏バテ気味ですか?

そうですね。ちょっと無理がたたってきているかなという感じはします。

夏バテといっても、寝不足気味だとか、だるいとか、食欲が出ないとか、いろいろあると思うんですよ。エアコンで冷えちゃった、みたいな方も、一種の夏バテの要因になっていたりもするのかなと、個人的には思っています。

睡眠の中で夏バテって、もしお話する機会があるとすれば、どういうふうな定義で捉えていらっしゃるのか、ちょっとそこからお聞きできますか?

夏バテと一言で言っても、今塚本さんがおっしゃったように、いろんな症状がありますよね。その中でもやっぱり「不眠」、睡眠の崩れ、寝ても疲れがとれない、寝起きがだるい…そういうのが1日続くっていう話はどうしてもあります。

「夏バテで眠れていない」と捉えると、「何食べましょうか?」という話になってくると思うんですが、結局紐解いていくと、「エアコンをガンガンにかけて、毛布にくるまって寝るのが好きなんです」っていう人がいて、好きでやっているけど、それで深い睡眠が取れていない、だからだるさが残る。

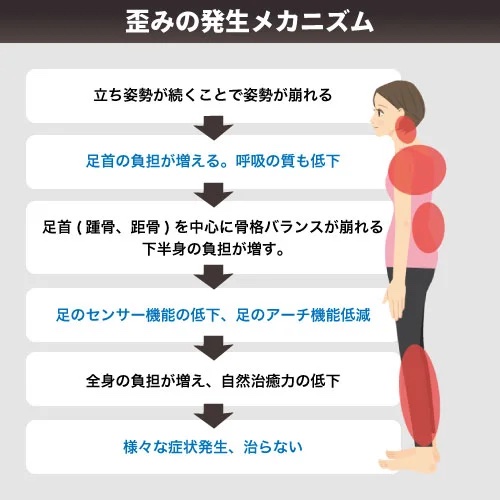

・暑さが原因で睡眠の質が崩れてしまう

暑さが原因で引き起こされる睡眠不良が、結局だるさややる気のなさにつながっているんです。夏バテの中に入ってはいるけど、実はただ暑さが原因で、普段と違う行動をとってしまっている。そのせいで睡眠の質が崩れて、回復できていない。

そこを紐解くと、案外簡単に「じゃあ、こうしたらいいんだな」と理解してもらいやすいんじゃないかなと思います。

睡眠自体をもう一回整えることで、夏バテっぽい症状が改善していくケースもあるということでしょうか?

そうですね。このチャンネルでも毎回お伝えしているように、睡眠はまず「リズム」、つまり「体内時計を整える」ことが大前提です。

で、その体内時計を崩すきっかけになるのが「暑さ」や「寒さ」だったりするんですね。

たとえば、エアコンをガンガンかけるとか、冬場なら重ね着して布団にくるまって寝るとか、それって睡眠の観点で見ると「深い睡眠がとれませんよ」ということを、暑い・寒いからやってしまっている。

でも、そういう行為をしなければ、睡眠は良くなるはずなんです。

・間違った暑さ対策が睡眠リズムを崩している

だから、まずは「今どんな生活をしていて、どうして睡眠が崩れているのか?」を聞いていくと、「それをやっているからじゃないですか」という結論になることが多いんですよね。

ただ、わかりますけどね、暑いですもんね。

でも、やり過ぎるとやっぱりそういう結果になってしまう。

つまり、「夏バテ」と言われているけど、それはちょっとした生活の緩みとか、自分に対する甘さが原因になっていることもあるということ。

それを分かっていない、あるいは分かってはいるけどやっちゃってる人もいると思う。

でも、「だからか」と気づければ、それだけで止めようと思える人も出てくるはずです。

だから、まだ気づいてない人は、そういう観点で行動をちょっと改めてもらうだけでも、夏バテの予防や改善につながるんじゃないかなと思います。

夏の睡眠環境の整え方

夜寝る前にエアコンをつけて、起床する前には体温が上がってくるから、それを冷やさないようにエアコンが切れるといい、みたいなお話、前してくださったじゃないですか。

あれをやると「起きるタイミング」は作れるけれども、そのままずっとエアコン生活だと「起きるタイミングが作りづらい」、そんな理解でよろしいですか?

そうですね。

たぶん、分かる人はいると思うんですけど、「汗をかきたくない」という思いがすごく強い人っているじゃないですか。

でも朝は、家を出るまでに時間もあるし、シャワー浴びようと思えば浴びられるし、着替えもできるし、ふき取りシートでリセットすることもできる。

だからそこは、多少時間を投資して確保して、そういう準備をしておく。

それよりもやっぱり、睡眠のクオリティーを優先してほしいんですよね。

・睡眠のクオリティーの優先度を高める

夏の暑い時期、睡眠のクオリティーを優先することが大事だと思うんです。

朝、多少暑さを感じたとしても、スッキリ起きられる環境を整える方が、結果的にいい睡眠が取れると思っています。

冬場なら朝も夜中もずっと温かいままっていうことがあると思うんですけど、そうすると体温が下がらずに睡眠の質が落ちてしまう。

逆に夏はエアコンを効かせすぎて、体温がずっと下がったままで朝起きられないということが起こる。そういう極端な環境が原因になっていること、多いですよね。

上がってこれないんですね。

そうです。

極端な冷やし方をしてしまう人が多く、これが「睡眠の崩れ」の原因になります。

頭では「なるほど」と理解できますが、真夏の熱帯夜では「エアコンなしは無理」と感情的に判断しがちです。

そこを計画的に調整できるかどうかが睡眠の質を大きく左右すると思います。

夏バテの原因

例えば整体とか夏バテでだるいと整体に行ったり病院に行ったりして先生に相談して「夏バテじゃない」と言われて振り返るんだけど家でずっとエアコンつけているしそんな暑いところ行ってないのにな、みたいに思う方もいるかもしれません。

それはリズムが崩れてしまい、ある意味夏バテが出ているということもあるかもしれないですね。

・暑い環境に身を置かない行為が睡眠を崩す原因

まさに暑い環境に身を置くと夏バテになると思っている人が多いですが、実際は暑い環境を避ける行為が睡眠を崩し、夏バテ状態を作ることが多いです。

それが多いのは真夏と真冬です。

このロジックを理解すると、自分で行動の選択ができるようになると思います。

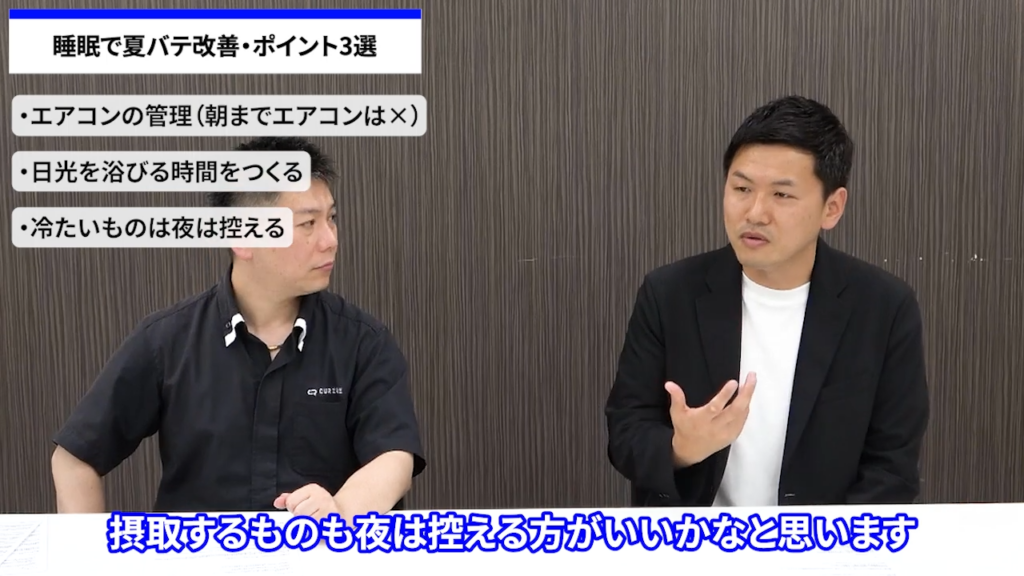

睡眠で夏バテ改善・ポイント3選

夏バテっぽくてだるいし食欲もないので、睡眠から整えてみようかなと思った時にまず取り組む、または見直すポイントを3つ挙げるとすると何でしょうか?

・エアコンの管理(朝までエアコンは×)

一つは朝までエアコンをガンガンかけるのをやめることですね。

それによって体温リズムが崩れ、次の日のパフォーマンスや夜の睡眠に影響します。

起床1時間前・30分前にはエアコンが切れる設定にすると良いです。

・日光を浴びる時間をつくる

日中も暑さを避けている人は、窓際の席に座るなど、光を感じる時間を意識的に作ってください。外に出て汗だくになる必要はありません。

ルクスですよね?

はい、ルクスを摂取する時間を作りましょう。

・冷たいものは夜は控える

夏場はアイスやジュースなど、冷たいものを摂りたくなる季節です。

しかし内臓を冷やし、結果的に睡眠にも影響を与えます。

特に夜は冷たいものを控えることをおすすめします。

これもホルモン分泌のリズムに関係しています。

これらを見直すと、どれくらいで体調が変わってくるのでしょうか?

敏感な人は1日で変化を感じますが、4日間は継続するのがおすすめです。

体が新しいリズムに慣れるには少なくとも一週間は必要だと思います。

1日で「意味がない」とやめてしまうと元の楽な習慣に戻ってしまい変わりません。

まずはエアコンの管理、光を浴びること、そして夜の冷たいものを控える。

この3つを3〜4日間試すと良いということですね。

そうですね。

7月のまとめ

夏バテもよくわからない症状ですが、自律神経の乱れが原因と言われています。

睡眠を整えることで改善すればある意味お得ですよね。

そうですね。

お金もかかりませんし、ぜひ試していただきたいです。

今日もありがとうございました。

ありがとうございました。

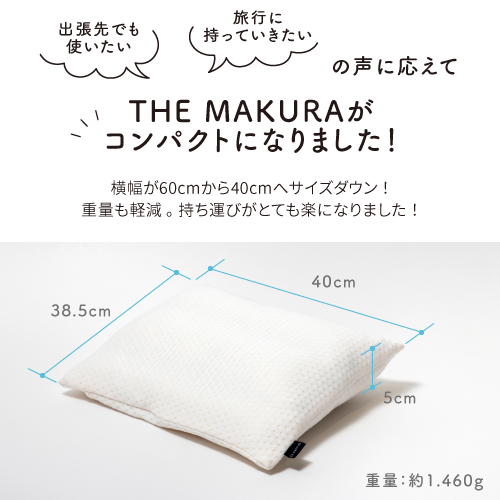

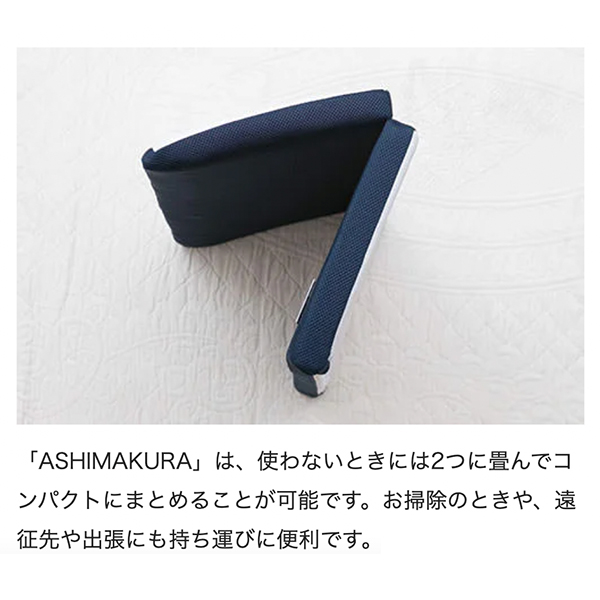

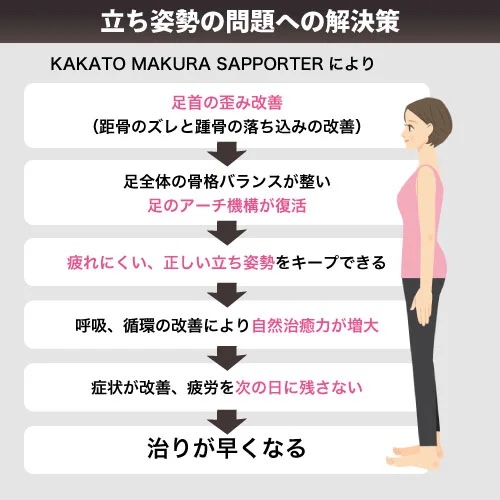

睡眠の質を整えたいあなたへ——プロも推奨する「THE MAKURA」

夏のだるさややる気のなさ、その原因が「睡眠の乱れ」にあるとしたら——

まず見直したいのが、枕です。

特に夏は、暑さや冷房の影響で寝返りが減り、肩や首がこわばりやすい季節。その結果、深い睡眠に入りにくくなり、朝起きても疲れが取れない「夏バテ状態」になってしまうことも。

そこでおすすめなのが、キュアレの「THE MAKURA」。

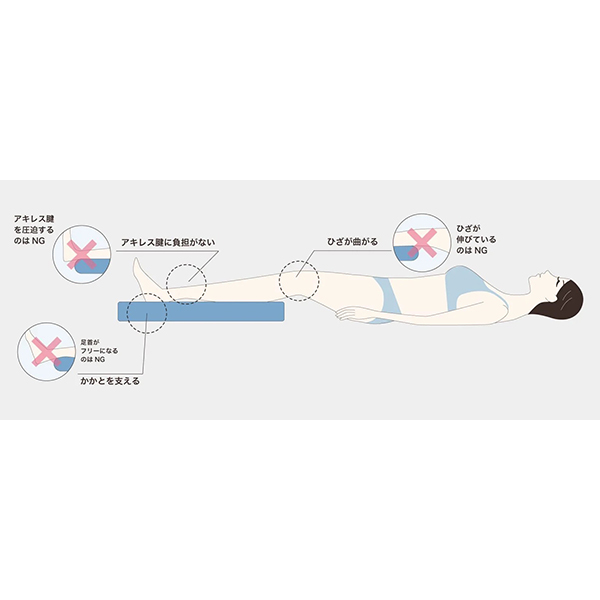

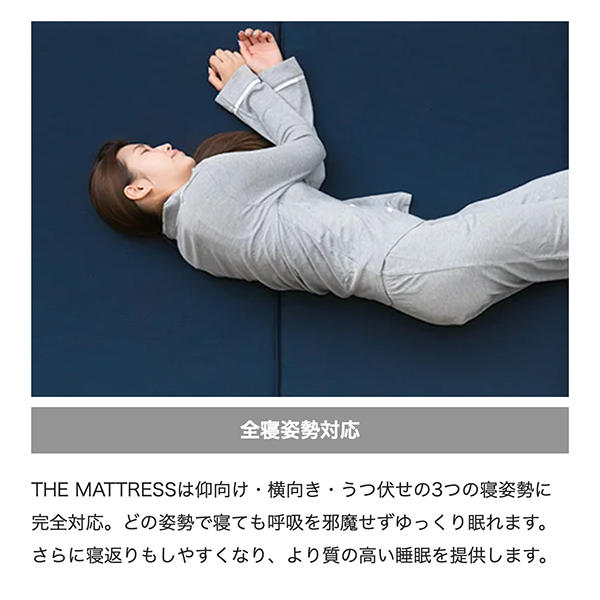

医師や整体師の臨床データをもとに開発されたこの枕は、首・肩・背中の3点を支える独自構造によって、自然な寝返りを促し、眠っている間の体の緊張をやさしく解きほぐします。

✔ 寝起きに首や肩が重い

✔ 寝ても疲れが取れない

✔ 日中に眠気やだるさが残る

そんな悩みをお持ちの方には、ぜひ一度試していただきたいアイテムです。